Gedankensplitter — fragmentarische Aufzeichnungen. Es sind Standpunkte, Kommentare, Überlegungen und Erlebnisse, die hier zutage treten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, ist diese Seite auch auch in einer Reader-Version verfügbar. Den entsprechenden Button sollten Sie in Ihrer Browserleiste finden.

01.12.23 Den Standpunkt wechseln

Gerade für Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen ist es von besonderer Bedeutung, den Standpunkt der Betrachtung bisweilen zu ändern. Standpunkte gibt es dabei viele. Welcher ist der richtige?

Der Standpunkt der Philosophie: jenseits der Anziehungskraft des Praktischen, der Alltagsrealität, des Nebulösen – eine Welt im Blick, die sich hinter dem Getöse des empirisch Wirklichen verbirgt.

Atemberaubend. Einzigartig. Lehrreich.

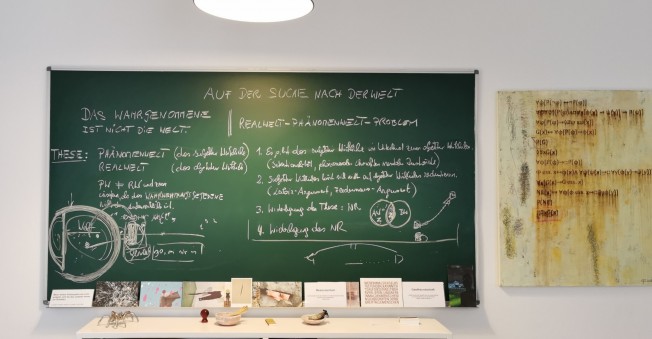

16.10.2023: Das Problem der Nicht-Identität von Wahrnehmungswelt und Realwelt

Was uns in der Wahrnehmung vorliegt, – das Wahrnehmungsgegebene –, halten wir gemeinhin für die Welt. Doch mit welcher Art von Welt haben wir es zu tun? Ist es in der Tat eine Welt, die vom Subjekt und seinen spezifischen Bedingtheiten unabhängig existiert? Oder ist es eine Welt, die vom Subjekt selbst hervorgebracht wird? Gibt es überhaupt eine Welt jenseits von Bewusstsein und Wahrnehmung und wenn ja, lässt sie sich erkennen? Die in diesen Fragen artikulierte Suche nach der Welt ist eines der spannendsten Denkabenteuer der Philosophie, nicht nur für Philosophinnen und Philosophen.

06.07.2023: Das Problem mit der Erfahrung

Ist es nicht die Erfahrung und unser Wissen über Tatsachen, worauf wir so große Stücke halten? Geht es nach dem schottischen Philosophen David Hume, sollten wir äußerst skeptisch sein. In den “Untersuchungen über den menschlichen Verstand” schreibt er:

“Auf die Frage: was ist das Wesen all unserer Denkakte in betreff von Tatsachen, scheint die richtige Antwort zu sein, daß sie sich auf die Beziehung von Ursache und Wirkung gründen. Auf die weitere Frage: was ist die Grundlage all unserer Denkakte und Schlüsse in betreff dieser Beziehung, kann man mit einem Wort erwidern: ERFAHRUNG.” Was aber ist die Grundlage aller Schlüsse, die wir aus der Erfahrung ziehen? “Gewohnheit”! Doch die Behauptung z. B., dass “die Sonne morgen nicht aufgehen wird, ist ein nicht minder verständlicher Satz und nicht widerspruchsvoller, als die Behauptung, daß sie aufgehen wird”. “So groß ist der Einfluss der Gewohnheit, daß da, wo sie am stärksten ist, sie nicht nur unsere natürliche Unwissenheit verdeckt, sondern auch sich selbst verbirgt, und nur deshalb nicht da zu sein scheint, weil sie in höchstem Grade vorhanden ist.” (Hume, David: Untersuchungen über den menschlichen Verstand, Meiner, Hamburg, 2005, S. 35-51)

29.06.2023: Warum man sich mit Philosophie beschäftigen soll?

“Man soll sich mit der Philosophie nicht so sehr wegen irgendwelcher bestimmter Antworten auf ihre Fragen beschäftigen – denn in der Regel kann man diese bestimmten Antworten nicht als wahr erkennen. Man soll sich um der Fragen selber willen mit ihr beschäftigen, weil sie unsere Vorstellung von dem, was möglich ist, verbessern, unsere intellektuelle Phantasie bereichern und die dogmatische Sicherheit vermindern, die den Geist gegen alle Spekulation verschließt. Vor allem aber werden wir durch die Größe der Welt, die die Philosophie betrachtet, selber zu etwas Größerem gemacht und zu jener Einheit mit der Welt fähig, die das größte Gut ist, das man ihr finden kann.” (Russel, Betrand: Probleme der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967, S. 142)

(Bild: Amel Uzunovic)

26.06.2023: Philosophie meets Industrie

Ein sehr inspirierender Montag mit Chris Müller von CMb.industries in der Grande Garage der (ehemaligen) Tabakfabrik Linz und mit Dr. Ernst Balla, Direktor Human Resources für die Voestalpine!

Sollte uns in der Tat an einer Transformation der Welt liegen, so muss uns an einer Transformation von uns selbst liegen. Und diese Transformation ist notwendig eine Transformation des Geistes. Denn: “So, wie wir denken, leben wir. Darum ist das Sammeln philosophischer Ideen mehr als ein Studium für Spezialisten. Es formt unseren Typ der Zivilisation.” (Alfred North Whitehead)

Vielen Dank für den erbaulichen Brückenschlag zwischen Industrie und Philosophie.

12.06.2023: Sommerakademie der School of Philosophy

Ein herrliche, inspirierende und überaus freundschaftliche philosophische Woche liegt hinter mir. Erneut eine intellektuelle Welterfahrung außergewöhnlicher Art. Was wir erlebt haben, neben all den Genüssen der Toskana? Die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, philosophisch gedeutet aus zwei Perspektiven, Standpunkte, die man nicht zugleich einzunehmen vermag. Und dennoch: Zwei Arten und Weisen mit den Phänomenen des Wirklichen umzugehen, wie sie fantastischer kaum sein könnten – Gottfried Wilhelm Leibnizens ›Monadologie‹ und Arthur Schopenhauers ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹.

In dem einen Fall, mithin im Fall Leibnizens, ist die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, nichts als ein von Gott geschöpftes Universum unendlich vieler, beseelter, in sich selbst geschlossener Einzelwesen, den Monaden, den fensterlosen, auf ewig voneinander getrennten, immateriellen metaphysischen Punkten. Zugleich aber, dieses ganze Universum spiegelnd, sind sie mit allem überhaupt zutiefst verwoben: prästabiliert. Denn die Blaupause der Schöpfung, die Hintergrundfolie dieser unserer Welt, ist ein von Gott vollständig vorausgedachtes, logisch widerspruchsfreies, begriffliches Gebilde, in dem alles mit allem aufs Beste, mithin harmonisch zusammenklingt. Sie, die Schöpfung, ist, mit anderen Worten gesagt, die beste aller logisch möglichen. Dass es in ihr nichtsdestoweniger Übel gibt – ein Quantum, das dem einen oder anderen sogar die Zornesröte ins Gesicht steigen lässt –, liegt daran, dass Gott, will er überhaupt schöpfen, einzig und allein zu schöpfen imstande ist, was moralisch unvollkommen ist, mithin einen Mangel an Gutem enthält. Schlicht und ergreifend deshalb, weil alles Vollkommene mit Gott identisch ist und das, was miteinander identisch ist, kann nicht voneinander verschieden sein.

In dem anderen Fall, mithin im Fall Schopenhauers, ist die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, zunächst und eigentlich nichts als Vorstellung. Dasjenige, das wir gemeinhin als das uns gegenüberliegende, empirische, kausal geordnete und sich in Raum und Zeit aufspannende Wirkliche wahrnehmen. Die Blaupause dieses Wirklichen liegt nicht wie noch bei Leibniz in Gott – den es bei Schopenhauer gar nicht mehr gibt –, sondern allein im Subjekt, mithin im Geist, im Bewusstsein. Subjekt und Objekt sind daher untrennbar miteinander verwoben. Vorstellendes und Vorgestelltes bedingen einander, denn Bewusstsein ist stets Bewusstsein von etwas. Ohne Subjekt, keine Welt und ohne Welt, kein Subjekt. Doch auch bei Schopenhauer droht nicht der Absturz in die Dunkelheit der Illusion, auch wenn der Preis hoch ist, denn das, worin alle Vorstellung ihren Ursprung hat, ist Wille. Weltwille; das An-sich, das dem Für-uns zugrunde liegt, dasjenige, das dem Schleier der Maya transzendent ist, aber zugleich sein Anfang. Zwei Reiche, die erkenntnislogisch auf ewig voneinander getrennt sind, wie noch bei Kant? Nicht bei Schopenhauer, denn im Unterschied zu Kant tritt eine Figur auf, die Bürgerin beider Reiche zu sein vermag: der Leib. Im Leib nämlich objektiviert sich der Wille. Der Realgrund der Tatsache, dass wir zutiefst bedürftige, mithin Mängelwesen sind und einmal dies wollend, einmal das von der einen misslichen Lage in die nächste gewuchtet werden. Spielbälle dieses Willens, dieses blinden Triebs sind wir, dessen individuiertes Wollen in dauerndem Konflikt zueinandersteht. Aneinandergekettet wie die Sklaven auf den Galeeren der Handelsgesellschaften des 19. Jahrhunderts leiden wir am gemeinsamen Dasein. Für immer? Für immer! Mit Ausnahme derer, die mehr zu sein vermögen als bloße Fabriksware der Natur. Diejenigen, die dazu in der Lage sind, die platonischen Ideen zu schauen, die unvermittelte Vorstellung des Willens, und die sich in dieser Schau selbst loswerden, die mithin willenlose Subjekte sind – einen Wimpernschlag lang. Das Mittel der Wahl: die Kunst. Das Werk des Genius. Es wiederholt die platonischen Ideen und stellt sie uns vor Augen. Doch letztlich nur ein Quietiv, nichts von Dauer. Der Spiegel der Welt, der wir in jenen raren Momenten sind, muss zerbrechen. Denn die endgültige Überwindung unseres Sklavendienstes am Willen, des Willens zum Leben – die Überwindung allen Wollens, der Bedürfnisse und des Leidens –, liegt nicht in der Bejahung desselben, die ihm nur scheinbar den Giftzahn zieht, den Stachel aus dem Fleisch des Vorstellenden reißt, sondern einzig und allein in seiner Verneinung. Den Willen zum Leben verneinen, das aber heißt, den Unterschied zwischen mir und allem anderen aufzuheben: Auslöschung des vorstellenden, für sich selbst bestehenden Subjekts. Um es in freier Assoziation mit Gottfried Wilhelm Leibniz, die Sommerakademie 2023 beendend und an den Anfang unserer Reise zurückkehrend zu sagen: Das Ende aller Schöpfung. Der Untergang der Monade. Das Verschwinden eines ganzen Universums.

© Bild: Chris Müller

23.03.2021: Lehrgang ›Grundlagen der Philosophie‹

Trotz einigermaßen widriger Umstände konnten wir unseren Lehrgang über die Grundlagen der Philosophie an der Academia Philosophia erfolgreich abschließen. Über einen Zeitraum von 2×5 Tagen haben wir uns entlang der Geschichte der Philosophie mit den Kerndisziplinen des philosophischen Denkens auseinandergesetzt: Logik, Erkenntnistheorie, Metaphysik und Ethik.

Ich bedanke mich bei unseren TeilnehmerInnen für das großartige Engagement und die schöne Zeit im Kreis gleichgesinnter.

12.03.2021: "Willkommen Österreich"

Die Philosophen der Academia Philosophia als Requisiten bei “Willkommen Österreich”. Genau der richtige Platz für die Hohepriester des Nutzlosen.

06.02.2021: Genug Pandemie? Lesen Sie doch Spinoza!

Was uns nämlich Baruch de Spinoza in seinem Hauptwerk ›Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt‹ vorlegt, das ist eine Theorie der Freiheit des Menschen. Was sie offenzulegen sucht ist ein Weg, der zu einem gelingenden Leben führt. Ein Weg, der auf zwei Grundüberzeugung aufruht: Erstens, dass sich die Welt insgesamt durch unseren Verstand begreifen lässt, d. h., dass sie intelligibel ist, dass es keine verborgenen, unbegreiflichen Qualitäten gibt, wie sie in der jahrhundertealten Tradition der mystisch-religiösen Welterklärung fundamental sind; und zweitens, dass das gelingende menschliche Leben ein solches ist, das sich dieser Intelligibilität verpflichtet. Was damit einhergehend gesollt ist, ist das Trachten nach einer adäquaten Erkenntnis der Welt, nach der Herrschaft über die Affekte – die aus dem Streben nach Selbsterhaltung resultieren und im Zusammenspiel mit der zeitlichen Verfasstheit des Menschen dazu führen, dass ihm das Wirkliche in perspektivischer Verzerrung erscheint –, sodass zuletzt, sub specie aeternitatis, die Welt an sich zum Vorschein kommt und der Mensch einen Standpunkt einzunehmen vermag, der ihn aus der Knechtschaft äußerer Einflussfaktoren befreit und ihm zum höchsten Glück verhilft, nämlich zu Selbstbestimmung und Freiheit.

Ich empfehle die bei Felix Meiner erschienene, sich auf Carl Gebhardts kritische Ausgabe stützende Edition der spinozanischen Ethik: ›De Spinoza, Baruch: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, Hamburg, 2010‹.

05.09.2020: Sommerakademie, Toskana, Italien

Eine herrliche Sommerakademie liegt hinter mir. Auch im heurigen Jahr zeigten sich uns zwei philosophische Schwergewichte: René Descartes und Karl Marx. Revolutionäre Denker waren sie beide, wenngleich von ganz unterschiedlicher Färbung.

René Descartes sucht im Ausgang des Mittelalters ein notwendiges, unbezweifelbares Fundament der Wahrheit, das er in der metaphysischen Grundlegung des ontologischen Verhältnisses von Ich, Gott und Welt findet und worauf aufruhend zur Erkenntnis der ganzen Wirklichkeit übergegangen werden kann. Das von den Griechen in Angriff genommene Projekt der Erkenntnis, das in der Philosophie des Mittelalters, ob der engen Verflechtung mit der christlichen Glaubenslehre, stagnieren musste, konnte nun auf rational gesichertem Weg – am Übergang von theologischer Metaphysik zur theoretischen Physik – weitergeführt werden. Praktische Philosophie, wie Descartes zu sagen pflegte: methodengeleitete Verständlichmachung der Welt zur Behebung der menschlichen Leiden und zur Ausbeutung der Natur.

Karl Marx wiederum entwirft, eingebettet in eine dramatische, passagenweise durchaus tragische Lebensgeschichte, durchzogen von persönlichen Krisen und den umstürzlerischen politischen Vorgängen im Europa seiner Zeit, das theoretisch-philosophische Fundament des wissenschaftlichen Sozialismus. Sein historischer Materialismus, der Hegel vom Kopf auf die Beine stellt, indem nicht der Geist das Seiende bestimmt, sondern umgekehrt die materiellen Produktionsverhältnisse unseren Geist, zeigt die Geschichte der Menschheit als eine notwendige Geschichte der Klassenkämpfe, als eine Geschichte der Revolutionen, deren letzte im Sturz des Kapitalismus und im Übergang zum Sozialismus besteht. In seiner radikalen Kapitalismuskritik wird offengelegt, warum: Die funktionale Grundstruktur des kapitalistischen Systems führt zu einem disjunkten Zerfall der Gesellschaft, und zwar in die Menge der Kapitalisten auf der einen Seite und die Menge der Arbeiter auf der anderen. Während im Reich der Kapitalisten Eigentum und Kapital kumulieren, kumulieren im Reich der Arbeiter Armut und Elend; und zwar solange, bis sich die Arbeiter, die Proletarier aller Länder vereinigen und der letzte große Umsturz beginnt. Ein Umsturz, der zu einer Welt freier Menschen führt, die den Gott ›Geld‹ überwunden haben und eine Gesellschaft vorliegt, worin die Beziehung der Menschen zueinander erstmals als eine unmittelbare, unverstellte realisiert ist.

Literatur:

Descartes, René: Discour de la Méthode, Meiner, Hamburg, 2011.

Descartes, René: Meditationes de prima philosophia, Meiner, Hamburg, 2008.

Wass, Bernd: Der Neubeginn der Philosophie, Über René Descartes’ Discour de la Méthode und die Meditationes de prima philosophia, Tredition, Hamburg, 2020.

Marx, Karl: Kritik des Kapitalismus, Suhrkamp, Berlin, 2018.

20.06.2020: Grundlagen der Philosophie — Buchneuerscheinung!

Bernd Wass und Heinz Palasser legen eine neue Abhandlung vor! Sie ist dem Wunsch entsprungen, ein Einführungsbuch zur Hand zu haben, das den Anforderungen unserer Lehrtätigkeit an der Academia Philosophia entspricht: einem Laien die Grundlagen der Philosophie näher zu bringen – außerhalb der Mauern der Universitäten, aber nichtsdestoweniger auf angemessenem theoretischen Niveau. Man hat es also im Eigentlichen mit einem Lehrmittel zu tun. Während der vielen Jahre, die wir es nun schon im Gebrauch haben, haben wir es nicht zuletzt in der Debatte mit den Studierenden stets weiterentwickelt, sodass es heute, wie wir glauben, einem größeren Kreis von Interessierten zur Verfügung gestellt werden kann. Der Text soll dazu beitragen, sich im scheinbar undurchdringlichen Labyrinth philosophischer Auffassungen, Positionen und Theorien zu orientieren; ein tiefergehendes Verständnis der genuinen Problem- und Fragestellungen auszubilden, mit denen wir es in der Philosophie zu tun haben; die arttypische Weise des philosophischen Denkens zu erfassen und den Abstraktionsgrad sowie die Präzision des eigenen Denkens zu erhöhen.

10.05.2020: René Descartes — Buchneuerscheinung!

Wie kaum ein anderer Denker steht René Descartes für den Neubeginn der Philosophie. Ein Neubeginn, der vor allem entlang seiner beiden Hauptwerke, ›Discours de la Méthode‹ und ›Meditationes de prima philosophia‹, auskristallisiert. Es ist die Zurückweisung der ungeheuren epistemischen Sicherheit des Mittelalters samt der Philosophie seiner Autoritäten, die Abkehr von der Naturphilosophie Aristoteles’, die methodologisch fundierte und begrifflich präzise Ausgestaltung der tradierten Beziehung von Ich, Welt und Gott, aber auch die literarische Selbstinszenierung, die Descartes berühmt werden lässt.

Vor dem Hintergrund der Philosophie des Mittelalters und den philosophiehistorischen Implikationen des Cartesianismus habe ich versucht, die außergewöhnliche Bedeutung Descartes’ für das moderne Denken, die Originalität seiner Philosophie und den Grundriss seiner beiden Hauptwerke herauszuarbeiten.

28.01.2020: Menschenwürde und Menschenrechte

„Alle Menschen sind frei geboren und gleich an Würde und Rechten. Alle haben Vernunft und Gewissen und sollen untereinander im Sinne der Brüderlichkeit handeln.“ In diesem ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 finden sich die beiden zentralen Begriffe, die man philosophisch zu durchdringen hat, so einem daran gelegen ist, dass Selbstverständliche seiner Selbstverständlichkeit zu berauben und sich seiner grundlegenden Fragen und Probleme zuzuwenden: ›Würde‹ und ›Rechte‹. Im Kolloquium zur Menschenwürde der Academia Philosophia haben wir uns mit einem brandaktuellen Thema beschäftigt, nicht zuletzt ob der politischen Entwicklungen im Inn- und Ausland.

Eine Rückschau zum Download:

Menschenwürde und Menschenrechte - 365 kB

Menschenwürde und Menschenrechte - 365 kB08.12.2019: Philosophie der Revolution

Die Geschichte der Menschheit ist, allem Anschein nach, eine Geschichte der Revolutionen. Doch was genau sind Revolutionen? Worauf fußen sie? Was bezwecken sie? Wer löst sie aus? Und wie werden sie durchgesetzt? Das sind Fragen, die eine philosophische Theorie der Revolution jedenfalls zu beantworten hat. Sie zielen darauf ab, das Wesen des Revolutionären theoretisch befriedigend zu erfassen. Im Kolloquium zur Philosophie der Revolution, dem letzten Kolloquium der Academia Philosophia des Jahres 2019, haben wir uns daher entlang dieser revolutionstheoretischen Fragestellungen, und aus der Perspektive der Philosophie, mit der Geschichte der Revolution beschäftigt.

Eine Rückschau zum Download:

Philosophie der Revolution - 379 kB

Philosophie der Revolution - 379 kB02.10.2019: Philosophie des Bewusstseins

Mit dem Kolloquium der Academia Philosophia zur Philosophie des Bewusstseins haben wir einem Phänomen nachgespürt, das uns vertrauter nicht sein könnte, das uns aber nichtsdestoweniger vor gewaltige Schwierigkeiten stellt, sobald wir versuchen, es von einem philosophischen also theoretischen Standpunkt aus einzusehen: dem Phänomen des Bewusstseins. Bewusstsein ist auf der einen Seite die Helligkeit der Wirklichkeit, wie es Franz von Kutschera ausdrückt, die fundamentalste Bedingung dafür, dass es für uns etwas gibt – und selbst ebenso wie die Außenwelt. Auf der anderen Seite ist es ein wesentliches Merkmal von Subjekten; die unhintergehbare Demarkation zwischen etwas und jemand. Mit dem Auftreten von Bewusstsein, also mit dem Auftreten des Geistigen, des Mentalen, erhält die Realität eine völlig neue Dimension, die in der Physik allem Anschein nach keine Parallele hat. Bewusstsein ist nicht definierbar und auch nur schwer zu erläutern – wir können es, um erneut Kutschera zu zitieren, trivialerweise niemandem begreiflich machen, der es nicht hat. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es sich um ein transempirisches, die Wahrnehmung transzendierendes, der sinnlichen Beobachtung radikal unzugängliches, Phänomen handelt; weshalb es in der Philosophie von jeher im Rahmen der Metaphysik verhandelt wird und lange Zeit kein Gegenstand der Naturwissenschaft war. Als ein Gegenstand der Metaphysik, genauer der speziellen Metaphysik, insbesondere der philosophischen Psychologie, oder moderner, der Philosophie des Geistes, lässt es sich in drei Problemfelder zerlegen: in das Problemfeld des phänomenalen Bewusstseins, als des phänomenologischen Grundproblems der Philosophie des Geistes; in das Problemfeld des Leib-Seele-Problems, als des ontologischen Grundproblems der Philosophie des Geistes; und in das Problemfeld der Intentionalität, sowie der damit verbundenen Repräsentation von Welt, als des erkenntnistheoretischen Grundproblems der Philosophie des Geistes. Mit dem Aufstieg der Philosophie des Geistes zu einer der prosperierendsten philosophischen Disziplinen, nicht zuletzt befeuert durch die gewaltigen Bemühungen der Hirnforschung, dem Phänomen ›Bewusstsein‹ vermittelst naturwissenschaftlicher Methodik näher zu kommen, hat sich auch die Problempriorität verschoben: War es früher das Verhältnis von Leib und Seele, das als das große Rätsel galt, so ist es heute das phänomenale Bewusstsein – die Tatsache, dass bewusste Wesen über eine subjektive Erlebnisperspektive verfügen. Was genau man darunter zu verstehen hat, das hat uns am besten Thomas Nagel vor Augen geführt. In seinem berühmten Aufsatz ›Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?‹ sucht er Wesen, die über eine solche subjektive Erlebnisperspektive verfügen, als Wesen zu begreifen, für die es stets irgendwie ist dieses oder jenes Wesen zu sein. Jede einigermaßen vollständige Theorie des Geistes, insbesondere jede empirische Theorie desselben, steht nun vor dem fundamentalen Problem, zu erklären, worum es sich bei dieser Erlebnisperspektive handelt; was genau es heißt, dass es irgendwie ist, dieses oder jenes Wesen zu sein. Doch dies, so sind zumindest einige Philosophinnen und Philosophen geneigt zu behaupten, ist prinzipiell unmöglich, denn es bedeutet nichts Geringeres als das radikal Subjektive vollständig zu objektivieren.

Die philosophischen Theorien des Bewusstseins, die sich anschicken das Problem des phänomenalen Bewusstseins zu lösen, lassen sich jedenfalls in funktionalistische und repräsentationalistische Theorien zergliedern. Während die einen versuchen phänomenales Bewusstsein auf bestimmte funktionale Zusammenhänge – etwa im Gehirn – zurückzuführen, so versuchen es die anderen auf die Vorstellung der mentalen Repräsentation zu gründen. Phänomenales Bewusstsein besteht in der mentalen Repräsentation eines Organismus von Welt. In dem die Welt – es mag die materielle Außenwelt oder die geistige Innenwelt sein – vom Organismus auf einer niedereren Stufe mental repräsentiert wird, kommt es zur Konstitution des höherstufigen phänomenalen Bewusstseins. Die Intention dieser Vorstellung findet sich am klarsten bei Fred Dretske formuliert: „Bei bewussten mentalen Zuständen – insbesondere Erfahrungen – handelt es sich nicht um Zustände von denen wir Bewusstsein haben, sondern um Zustände, durch die wir Bewusstsein haben.“ Die Auskleidung dieses Gedankengangs lässt sich nun entweder auf dem Weg des einfachen Repräsentationalismus – den sogenannten horizontalen Theorien – bewerkstelligen, oder auf dem Weg des Metarepräsentationalismus – den sogenannten vertikalen Theorien. In horizontalen Theorien wird davon ausgegangen, dass die mentale Repräsentation der Außen- wie Innenwelt des Organismus hinreicht, um phänomenales Bewusstsein zu konstituieren; in vertikalen Theorien wiederum wird behauptet, dass es eines zusätzlichen Akts bedarf, einer Metaebene, nämlich entweder der Introspektion – der auf die eigenen mentalen Zustände gerichteten inneren Wahrnehmung – oder der Begleitung bestimmter mentaler Zustände durch nicht-inferentielle, nicht-dispositionale, assertorische Gedanken. Wir sind uns demnach bestimmter mentaler Zustände bewusst, indem wir Gedanken in Bezug auf sie haben, wie es David Rosenthal sinngemäß formuliert.

Nun muss man aber, der Redlichkeit halber, sagen, dass sowohl die einfachen wie auch die metarepräsentationalistischen Ansätze gravierende philosophische Probleme aufweisen, die umso größer werden, je materialistischer man sie auszudeuten sucht. Den wenn man erst einmal bei der Rede vom inneren Scanner angekommen ist, vom Teil eines Nervensystems, das einen anderen Teil scannt, nämlich jenen Teil, der seinerseits die Umwelt und die inneren Zustände des Wesens scannt, das dieses Nervensystem hat, so scheint man das zu erklärende Zielphänomen, nämlich das phänomenale Bewusstsein, immer weiter aus den Augen zu verlieren, bis es schließlich ganz verloren geht. Ist doch die fundamentale Frage die: Wie um alles in der Welt lässt sich die moderne Sicht des uns bekannten Universums, als eines materiellen, räumlich-zeitlichen, kausal geschlossenen und empirisch zugänglichen Gebildes, mit der Tatsache in Einklang bringen, dass es Entitäten – Daseinsformen – gibt, die über eine nicht-materielle, subjektive Erlebnisperspektive verfügen?

Am Ende also wieder nichts – keine Lösung in Sicht. Doch man soll sich, um es mit Bertrand Russell zu sagen, mit der Philosophie ohnehin nicht um der Lösungen wegen beschäftigen, weil sie wirklich selten, wenn überhaupt zu haben sind, sondern der Möglichkeiten wegen, die es zu bedenken gilt und die unser geistiges Blickfeld erweitern; sodass wir jetzt zumindest zweifeln können, wenn uns schon bei nächster Gelegenheit ein Theorieangebot ereilt, dass uns die Welt in ein paar wenigen, und oftmals trivialen, Sätzen zu erklären verspricht.

23.09.2019: Sommerakademie, Toskana, Italien

Erstmals haben wir im Jahr 2019 eine zweite Akademie-Woche in der Toskana geführt und waren vom 14.09-21.09. erneut in Castelfranco di Sopra. John Rawls und Günther Anders die Protagonisten: Radikale Gesellschaftskritik am Ende eines Sommers!

14.08.2019: John Rawls – Buchneuerscheinung

Die Frage nach der Gerechtigkeit ist wieder en vogue, nicht nur in der Philosophie. Kein Wunder angesichts der aktuellen Krisen, seien es Staats-, Flüchtlings-, Umwelt- oder Wirtschaftskrisen, der kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich über den Globus verteilt zutragen, und der humanitären Katastrophen in ihrem Gefolge. Langsam aber sicher, so scheint es, gerät die, an ein grenzenloses Wachstum glaubende und auf dem Boden unerbittlicher Profitmaximierung aufruhende, postindustrielle Gesellschaft an ihre Grenzen.

John Rawls’ Theorie der sozialen Gerechtigkeit gehört ohne Zweifel zu den wirkmächtigsten philosophischen Texten des 20. Jahrhunderts. In der hier vorliegenden Abhandlung habe ich daher den Versuch unternommen, den Grundriss dieses umfangreichen moral- wie vertragstheoretischen Werks, in dem Prinzipien und Struktur einer gerechten Gesellschaft offengelegt werden, herauszuarbeiten.

17.07.2019: Kunsttheorie im Kunstatelier

Von jeher sucht der Mensch die Welt, und also auch sich selbst, zu verstehen. Und obschon das Ziel stets dasselbe ist, nämlich Selbstverständigung, sind die Wege, um es zu erreichen, doch von großer Verschiedenheit: Wissenschaft, Religion und gemeines Alltagsdenken auf der eine Seite; KUNST auf der anderen. Schon immer hat die Kunst im Leben des Menschen eine zentrale Rolle eingenommen und in unserem Kolloquium ›Ästhetik – die Philosophie des Schönen und der Kunst‹ sind wir dieser Rolle auf den Grund gegangen. Im Kunstatelier Mara Schatz haben wir uns zwei Tage lang mit der philosophischen Ästhetik, also der philosophischen Kunsttheorie beschäftigt, um dem Wesen, dem Zweck und dem Vermögen der Kunst nachzuspüren.

Eine Rückschau zum Download:

19.06.2019: Sommerakademie, Toskana, Italien

Soeben kehre ich von meiner einwöchigen Toskanareise zurück; von der Sommerakademie der Academia Philosophia, in deren Zentrum zwei Philosophen standen, die zu den wichtigsten Gesellschaftskritikern des 20. Jahrhunderts gehören: John Rawls und Günther Anders. Der eine, der, wie kaum ein zweiter, den philosophischen Streit über die gerechte Verteilung der menschlichen Grundgüter von einem völlig neuen Standpunkt aus zu entscheiden suchte; und der andere, dessen radikale, und bis heute unübertroffene, Technik- und Fortschrittskritik einem die heilsame Illusion des Fortschritts durch Technik mit dem Philosophenhammer endgültig aus dem Kopf schlägt.

Eine Rückschau zum Download:

Rückschau, Sommerakademie 2019 - 165 kB

Rückschau, Sommerakademie 2019 - 165 kB09.05.2019: ›Schönheit‹ – Gedankensplitter zu einem Grundbegriff europäischer Kultur

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“. Das ist jene viel zitierte Auffassung, die das Schöne zu einer gänzlich subjektiven Angelegenheit macht. Die Deutungshoheit darüber, was schön öder hässlich ist, was gefällt oder nicht gefällt, was brauchbar oder unbrauchbar ist, wird dem Geschmack des Einzelnen überlassen und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ein Befund, der vor allem jenen Unbehagen bereitet, die sich dem Schönen von Berufswegen anzunähern versuchen und davon überzeugt sind, dass es objektive, allgemein gültige Bestimmungspunkte gibt. Die Frage nach dem Schönen zeigt sich von jeher im Spannungsverhältnis zwischen dem stark subjektiv Schönen, dem schwach subjektiv Schönen und dem objektiv Schönen. In jedem Fall aber ist Schönheit eine Vorstellung, die in fast allen Bereichen unseres Lebens eine zentrale Rolle spielt. Sie stellt einen Wert dar, „der von der Geburt (dem schönen Baby) bis zum Tod (der schönen Leich’) präsent ist“. Schönheit grundiert, wie kaum etwas anderes, die Ziele und Wunschvorstellungen unserer Lebenspraxis: Wir wollen gemeinhin einen schönen Körper, eine schöne Wohnung, einen schönen Urlaub, ein schönes Haus, eine schöne Einrichtung, einen schönen Abend haben, und nicht das Gegenteil davon. Und so stellt sich die Frage, worin genau das Schöne besteht, woran wir festmachen können, in seinem Besitz zu sein.

Ein Kurztext zum Download:

06.05.2019: Kolloquium ›Philosophie des Glücks‹

Es scheint wenig zweifelhaft, dass das Glück – oder wie Aristoteles zu sagen pflegt, die Glückseligkeit – eines der höchsten Güter ist, das der Mensch zu erlangen strebt, wenn nicht überhaupt das höchste. Das liegt wohl daran, dass es das einzige Gut ist, das nicht um irgendeiner anderen Sache wegen angestrebt wird, sondern ausschließlich seiner selbst wegen. Wer endlich glücklich ist, so könnte man sagen, der will sonst nichts mehr. Doch zunächst drängt sich die Frage auf, wovon eigentlich die Rede ist, wenn vom Glück die Rede ist. Blickt man in die Antike, so glaubte man es in der unerschütterlichen Seelenruhe (Ataraxia) zu finden, die sich, epikureisch gedeutet, bei jenen einstellt, die in der Lage sind, die eigene Lust zu vermehren und den eigenen Schmerz zu verringern oder aber stoisch gedeutet, bei jenen, die Lust und Schmerz überwinden, und sich vom Erfolg nicht verführen, vom Misserfolg nicht niederschlagen lassen. Doch bei genauerer Betrachtung muss man den Eindruck gewinnen, dass ein derart eng gefasster Glücksbegriff, im Zusammenhang mit der Idee des höchsten Guts, untauglich ist, um die Mannigfaltigkeit dessen, was einem im Verlauf des Lebens widerfährt, vernünftig fassen zu können. Vieles deutet darauf hin, dass es zweckmäßiger wäre, anstatt vom glücklichen, vom guten Leben zu sprechen, denn in einem guten Leben hat das Glück zwar seinen Platz, greift aber nicht mehr Raum. So lautet die alles entscheidende Frage: Was ist ein gutes Leben? Eine erste Antwort findet sich – negativ formuliert – in den Motiven derselben: Ein gutes Leben ist ein solches, in dem die eigenen Gefühle, Wünsche und Zielvorstellungen widerspruchsfrei in einer richtunggebenden Ordnung stehen, die zugleich als ein sinnvolles Ganzes wahrgenommen wird, dem man von einer reflektierenden Warte aus zustimmen kann. Mit anderen Worten: Ein gutes Leben ist ein selbstbestimmtes Leben. Dabei muss man die Selbstbestimmung – formal gesehen – als die Fähigkeit deuten, sich selbst Gesetze zu geben, die man für richtig hält und entsprechend derer man handeln will; und man muss in der Lage sein, die Handlungen, welche diese Gesetze vorschreiben, in der Tat auszuführen. Doch ist ein derart ausgezeichnetes Leben überhaupt jemals zu erlangen? Für die antiken Skeptiker schon alleine deshalb nicht, weil es hierfür einer umfassenden Erkenntnis der Welt bedürfte, in der wir leben, sich diese Erkenntnisse aber prinzipiell nicht gewinnen lässt. Für Arthur Schopenhauer nicht, weil die Vorstellung vom guten bzw. geglückten Leben von Grund auf ein Irrtum ist. Diese, unsere Welt, ist schlicht und ergreifend nicht dafür eingerichtet, dass es uns erlaubt wäre ein gutes, mithin sinnerfülltes Leben zu führen. Wenn überhaupt, so zeigen sich die Splitter eines solchen Lebens nämlich nur dann, wenn Abwesenheit von Langeweile und Abwesenheit von Schmerz zusammenfallen. Dieses nämlich sind die Angelpunkte, zwischen denen sich unser Leben aufspannt. Entweder wir befinden uns in einem Mangelzustand, dem Zustand des Schmerzes, oder, wenn dieser Zustand durch Bedürfnisbefriedigung endlich beseitigt ist, im Zustand der Langeweile. Vom blinden, dumpfen Weltwillen angetrieben, hin und hergerissen zwischen den sich ständig aufdrängenden Bedürfnissen, der Befriedigung dieser Bedürfnisse und der daraus entspringenden, erbarmungslosen Öde, bleibt uns am Ende nichts anders übrig, als unser Heil in Albert Camus’ Sisyphos zu suchen: Einer Welt Sinn abringen zu wollen, in der es qua dessen, was sie ist, keinen Sinn gibt, ist absurd. Und in der Erkenntnis dieser Absurdität, im Bewusstsein des radikalen Nicht-Sinns, liegt das Moment der verschwiegenen Freude, jener Augenblick, in dem das Schicksal überwunden werden kann, in dem die Götter verachtet werden. Und doch: Wir müssen leben, weil wir wollen leben, sodass wir mit Friedrich Nietzsche zu Michel de Montaigne gelangen könnten, indem wir sagten: „Dass ein solcher Mensch geschrieben hat, dadurch ist wahrlich die Lust auf dieser Erde zu leben, vermehrt worden. […] Mit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen“ (Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemäße Betrachtungen, de Gruyter, Berlin, 2015, S. 348). Vor dem Hintergrund der Negation bricht bei Montaigne DAS GROßE JA durch; ein vorbehaltloses Ja zum Leben:

Ja zum Lachen, denn das Besondere unseres Menschseins besteht darin, daß wir zugleich des Lachens fähige und lächerliche Wesen sind.

Ja zum Lesen, denn die Bücher bieten denen, die sie recht auszuwählen wissen, viele Annehmlichkeiten.

Ja zur Freundschaft und Geselligkeit, denn die Freundschaft bildet die Krönung der Gesellschaft.

Ja zum Reisen, denn die Verschiedenheit der Lebensweisen von einem Volk zum andern löst in mir nichts als Freude an solcher Vielfalt aus.

Ja zum Essen und Trinken, denn sie sind eine der wesentlichsten Verrichtungen unseres Lebens, und ein gutes Gastmahl ist ein festliches Vergnügen.

Ja zum Tanzen, denn die Grazie des Tanzes hängt nicht nur von der Bewegung der Füße ab, sondern auch von Liebreiz und Haltung der ganzen Person.

Ja zum maßvollen Genuß von Mode und Luxus, denn wenn man die Kleidung auf ihren eigentlichen Zweck zurückführn wollte, dem Körper und seiner Bequemlichkeit zu dienen, würde man erkennen, daß von daher ihre ursprüngliche Anmut und Angemessenheit stammt.

Ja zum vernünftigen Umgang mit Geld, denn Wohlstand und Bedürftigkeit hängen von der Einstellung jedes einzelnen ab.

Ja zum praxisbezogenen Philosophieren, denn die Philosophie hält ihre Lehren für jeden Menschen bereit, vom Kindesalter bis zum Wiederkindischwerden.

Ja zur eigenen Erfahrung, denn ob eines Kaisers oder eines einfachen Mannes Leben, stets ist es allem ausgesetzt, was Menschen begegnen kann.

Ja zum Schlafen und Träumen, denn ich glaube, daß Träume unsere Neigungen zutreffend interpretieren.

Ja zur Kultur und Kunstsinn der Wilden, denn es gibt keine bessere Schule für unsere Weiterbildung im Leben, als unseren Geist unausgesetzt die Mannigfaltigkeit so vieler anderer Daseinsweisen, Anschauungen und Gebräuche vorzuführen und ihn an diesem ewigen Wandel der Erscheinungsformen unserer Natur Geschmack finden zu lassen.

Ja zum Lehrmeister Tier, denn in den meisten ihrer Werke erweisen sich die Tiere als uns überlegen.

Ja zur Krankheit, denn wehzuklagen, weil einem etwas zustieß, das allen zustoßen kann, ist unangebracht, und überdies lassen uns die Krankheiten die Gesundheit umso dankbarer genießen.

Ja zu einer gelassenen Haltung gegenüber dem Tod, denn da es gute Todesarten für Narren gibt, und gute für Weise, machen wir doch solche ausfindig, die gut sind für die Menschen dazwischen! (De Montaigne, Michel: Von der Kunst das Leben zu lieben, Die Andere Bibliothek, Berlin, 2015, S. 14 f.)

Die Kolloquien der Academia Philosophia, zu deren Gründungsdirektoren ich gehöre, sind für alle Zeitgenossinnen und Zeitgenossen offen, die sich mit philosophischen Problem- und Fragestellungen beschäftigen wollen.

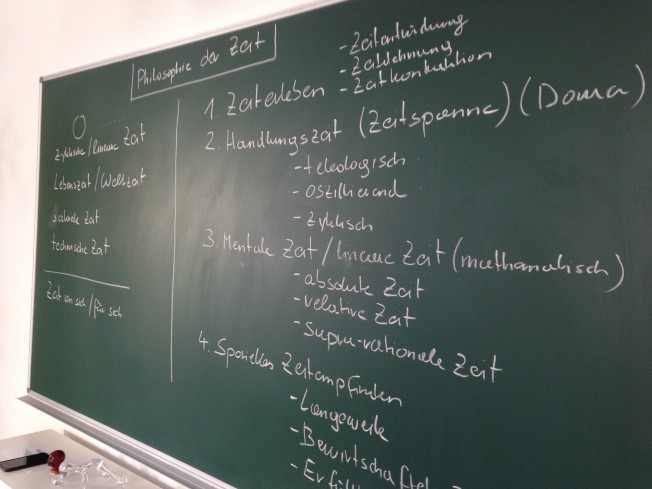

26.02.2019: Von der erlebten zur suprarationalen Zeit

Die Zeit, so scheint es, ist ein fundamentales Bestimmungsstück, nicht nur des menschlichen, sondern allen Daseins überhaupt. Sein und in der Zeit sein, oder anders gesagt, Sein und irgendwann sein fallen offenbar unhintergehbar zusammen. Vor diesem Hintergrund brachte das Kolloquium zur Philosophie der Zeit einen wilden philosophischen Ritt durch die Denklandschaft der Zeitkonzeptionen, von der erlebten Zeit des Subjekts bis zur suprarationalen Zeit der Quantenwelt. Eine Rückschau in Abschnitten:

1) Die erlebte Zeit

Wie so oft in der Philosophie, so liegt der Ausgangspunkt der philosophischen Bemühungen auch in diesem Fall in einer Eigenart des Subjekts. Alle Zeit nämlich, so könnte man sagen, hebt mit dem Zeiterleben desselben überhaupt erst an. Es ist einigermaßen unzweifelhaft, dass jedenfalls einige unserer Erlebnisse Zeiterlebnisse sind, dass sie von Zeitempfindungen grundiert sind. Nicht immer treten diese Empfindungen in den Vordergrund, doch wer kennt sie nicht, die Zeit, die während eines aufregenden Gesprächs zu einem Punkt zusammenschrumpft und wie im Flug vergeht oder die Zeit, die sich endlos hinzieht, während wir das Ende eines langweiligen Konzerts ersehnen. Je nach persönlicher Konstitution – also der Einstellung und dem Verhalten zur Zeit –, momentaner Disposition – also der aktuellen Gemütsverfassung –, kulturspezifischer Situation – also dem Zeitverständnis eines Volkes –, inhaltlicher Bedeutung des Erlebten – also der Relevanz bzw. Irrelevanz des Erlebnisinhalts – und situativer Bedeutung für den Erlebenden – also der Beurteilung des Erlebten durch das Subjekt –, sind die Zeitempfindungen verschieden; sowohl für die einzelnen Subjekte selbst als auch im Verhältnis zu allen anderen Subjekten. Doch so verschiedenartig sie auch sein mögen, in ihnen müssen alle Zeittypen, mit denen wir in unserer Welt hantieren, ob in den Wissenschaften oder im Alltag, fundiert sein. Aus ihnen müssen sie sich letztlich herleiten lassen, denn eine andere Grundlage gibt es nicht. Die Welt, die uns gegeben ist, ist nämlich von vornherein eine empfundene, eine erlebte Welt.

2) Die Handlungszeit

Neben der erlebten Zeit zeigt sich zuallererst die Handlungszeit. Die Zeit geht nicht darin auf, nur erlebte Zeit zu sein; sie ist immer auch Handlungszeit, die auf bewussten, geplanten Handlungen des Subjekts aufruht. Die Handlungszeit ist reicher strukturiert als die kaum oder gar nicht strukturierte, diffuse Dauer der erlebten Zeit. Bei ihr handelt es sich entsprechend der Handlungsstruktur um eine gerichtete, also eine Richtung aufweisende, Zeitgestalt, die, vor allem im Vergleich mit der mathematischen Linearzeit, eine Reihe besonderer Merkmale aufweist:

Erstens ihre Konkretheit im Unterschied zu deren Abstraktheit: Die an eine spezifische Handlung gebundene Zeit ist stets konkret, und zwar insofern als es sich um genau jene Zeit handelt, die zur Durchführung der betreffenden Handlung erforderlich ist. Jede Handlung, oder allgemeiner formuliert jedes Geschehen hat daher seine eigene Zeit, die nur ihm allein zugehörig und mit der Zeit keines anderen Geschehens kompatibel ist.

Zweitens die Besonderheit im Unterschied zu deren Allgemeinheit: Die an den konkreten Inhalt einer Handlung gebundene Zeit ist genauso besonders und einzigartig wie der Inhalt selbst. Die Handlungszeit hat daher nichts zu tun, mit der von allem Inhalt abstrahierten, allgemeinen Linearzeit, in die alle Inhalte eingeordnet werden können.

Drittens die Qualität im Unterschied zu deren Quantität: Während sich die Linearzeit als eine Reihung homogener Teile in unendlicher Folge zeigt, zeigt sich die Handlungszeit als Ganzheit, die je nach Ausformung und Akzentuierung die Teile modifiziert.

Viertens die Endlichkeit im Unterschied zu deren Unendlichkeit: Da jede Handlung und jedes Geschehen einen Anfang und ein Ende haben, ist auch die daran gebundene Handlungszeit begrenzt. Sie ist, anders als die Linearzeit, endlich.

3) Die Mathematische Linearzeit

Die uns ohne Zweifel geläufigste Zeitform, die unser Leben in ein Korsett aus Sekunden, Minuten, und Stunden zwängt, ist die mathematische Linearzeit. Während die Form der Handlungszeit unhintergehbar an den konkreten Inhalt der Handlung oder des Geschehens gebunden und von diesem abhängig ist, werden Inhalt und Form nun getrennt. Die Zeit wird so aus dem Zusammenhang des Erlebens herausgelöst und auf diese Weise zu einem abstrakten, leeren Schema, in das beliebige konkrete Inhalte integrierbar sind. Sie wird mithin zu dem, was wir uns gemeinhin vermittelst einer Geraden verdeutlichen, also vermittelst einer unendlich langen und in beiden Richtungen unbegrenzten Linie. Jetzt, nach der Aufhebung der spezifischen Organisation der Zeitgestalten sowie deren Endlichkeit und Beschränktheit, mithin nach der Aufhebung ihres qualitativen Charakters, herrscht nicht nur durchgängige Strukturidentität – ist jeder Zeitteil dem anderen gleich –, sondern auch Kontinuität. Als unendliche, homogene, kontinuierliche Zeitreihe, mithin als bloße Quantität, bildet die Linearzeit die Grundlage der mathematisch messbaren Zeit, der mathematischen Linearzeit. Doch was damit einhergeht, ist bemerkenswert: Weil sämtliche Eigenschaften der Linearzeit ebenfalls Eigenschaften des (mathematischen) Raums sind, kommt es zu einer Verräumlichung der Zeit. Wegen der Abbildbarkeit und Darstellbarkeit aller Eigenschaften der Linearzeit im Raum klassifiziert man die Zeit auch als Raum-Zeit. Nichtsdestoweniger gibt es ein schwerwiegendes philosophisches Problem: Bezüglich der Zeit wird ein Richtungssinn behauptet, aufgrund dessen sie sich unumkehrbar in nur eine Richtung von der Vergangenheit in die Zukunft erstreckt. Für den Raum hingegen gilt das nicht. Ob man im Raum links beginnt und nach rechts übergeht oder umgekehrt, ist beliebig.

4) Newtons absolute Zeit

Die an die bisherigen Überlegungen zwangsläufig angrenzende Frage, ist die Frage nach dem ontischen Status der Raum-Zeit: Handelt es sich hierbei um etwas, was an sich selbst existiert, mithin absolut, oder um etwas, was bloß vermöge eines anderen existiert, mithin relativ?

Für Newton ist die Sache klar: Raum und Zeit existieren absolut. Es sind leere Behältnisse zur Datierung und Lokalisierung alles Seienden – immer gleich und unbeweglich verharrend, wie im Fall des Raums und gleichförmig fließend, wie im Fall der Zeit. So wie der Raum alle materiellen Körper enthält, so enthält die Zeit alle empirisch gefüllten Zeiten, Minuten, Stunden, Jahre usw. Weil sich aber weder der absolute Raum noch die absolute Zeit empirisch verifizieren lassen, sich das Ganze vom Standpunkt des endlichen Subjekts aus nicht in den Blick bekommen lässt, greift Newton in seiner Begründung auf ein unendliches Subjekt zurück: auf Gott. Absoluter Raum und absolute Zeit sind seiner Auffassung nach sensoria Gottes.

5) Kants transzendentale Zeit

Kant übernimmt zwar im Wesentlichen Newtons Raum- und Zeitsystem, beraubt es aber sowohl seines Absolutheitscharakters als auch seiner Fundierung in Gott. Raum und Zeit sind für Kant Anschauungsformen des menschlichen Subjekts, die ohne es nicht existieren. Doch diese Anschauungsformen sind deswegen nichts Erfahrungsindividuelles, sondern etwas Transzendentales. Es sind die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt. Sie liegen aller Erfahrung voraus, weshalb die Welt, die uns in der Erfahrung gegeben ist, unhintergehbar als räumlich und zeitlich erscheint.

6) Einsteins relativistische Zeitauffassung

In Einsteins berühmter Relativitätstheorie findet sich die mathematische Formulierung einer Zeitkonzeption, die die Kantische auf die Spitze treibt. Sie beschränkt sich nicht bloß auf die Relativität der Zeit zum Subjekt insgesamt, sondern sie löst das Subjekt in die Mannigfaltigkeit seiner Standpunkte auf, die es einzunehmen vermag. Einsteins Zeitkonzeption realisiert das Subjekt als einen Beobachter. Von hier aus werden Zeit, Raum und Bewegung relativistisch betrachtet. Es gibt kein absolutes Bezugssystem mehr. Schlechthin alles kann Bezugsystem sein. Das führt zwar zu einer Auflösung der Paradoxien der absoluten Zeit, aber mit weitreichenden Folgen: Das bestehen von Gleichzeitigkeit zwischen raumartigen Ereignissen hängt vom jeweils verwendeten Bezugsystem ab; ebenso wie die zeitliche Reihenfolge (nicht-kausaler) raumartiger Ereignisse. Die Einheit der Zeit, die objektive Anordnung aller Ereignisse in einem einheitlichen System, geht wegen der Abhängigkeit raumartiger Ereignisse vom subjektiven Bewusstsein verloren.

Die Labyrinthzeit der Quantenwelt

Nicht selten ist man im Zuge neuer Erkenntnisse über die Zusammenhänge in der Welt dazu gezwungen, lieb gewordene Konzepte über Bord zu werfen. Das trifft auf die Erkenntnisse über die Quantenwelt in besondrem Maße zu. Die bestehenden Zeitkonzepte, insbesondere die uns so vertraute Normalzeit, sprich mathematische Linearzeit, sind für eine Welt, in der eine vollständige und durchgängige Bestimmung der Objekte unmöglich, die durchgängige Identität derselben aufgehoben und das Band der Kausalität zerschnitten ist, samt und sonders ungeeignet. Die Welt zerfällt in ein Labyrinth aus Möglichkeiten, aus sich verzweigenden Pfaden, und niemand kann sagen, welche davon wo und wann realisiert werden. Eine suprarationale Weltauffassung. Eine Zeitkonzeption, die dieser Auffassung gerecht zu werden vermag, scheint ebenso suprarational: die sogenannte Labyrinthzeit – eine sich verästelnde Zeit; ein schwindelerregendes Netz auseinander- wie zusammenstrebender und paralleler Zeiten; ein Webmuster aus Zeiten, die sich einander nähern, sich verzweigen, sich scheiden oder einander jahrhundertelang ignorieren und das alle Möglichkeiten umfasst.

Literatur: Gloy, Karen: Zeit, Eine Morphologie, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2017.

12.02.2019: Kolloquium zur Philosophie der Zeit

In seinem berühmten Traktat ›Von der Kürze des Lebens‹ schreibt der große stoische Zeitphilosoph Seneca: „Frage dich, was du in dieser langen Lebenszeit tatsächlich geleistet, wieviel dir von deinem Leben durch andere weggenommen worden, ohne daß du den Verlust gewahr wurdest, wieviel dir vergebliche Trauer, törichte Freude, unersättliche Begierde, der Reiz der Geselligkeit Zeit geraubt, wie wenig dir von dem Deinen geblieben – und du wirst einsehen, daß du stirbst, ehe du reif bist. Wie steht’s also damit? Ihr lebt, als würdet ihr immer leben; […] ihr habt nicht acht darauf, wieviel Zeit bereits vorüber ist; ihr verschwendet sie als wäre sie unerschöpflich […]“ (Seneca, Von der Kürze des Lebens, dtv, 2006).

Ohne Zweifel: Nichts bestimmt den Rhythmus des Lebens so sehr wie die Zeit. Man stiehlt sie uns, wir verlieren sie, wir begehren sie, wir verschwenden sie. Was aber ist die Zeit? Darüber wollen wir im ersten Kolloquium 2019 der Academia Philosophia nachdenken.

07.12.2018: Kolloquium zur Philosophie des Alters

Mit dem Kolloquium zur Philosophie des Alters, das am vergangenen Wochenende am wunderschönen Grundlsee stattfand, haben wir das philosophische Jahr der Österreichischen Akademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung auf besonders freudvolle Weise abgeschlossen. Es war das erfolgreichste Jahr unserer Akademie, seit bestehen. Das liegt vor allem an den außergewöhnlichen Menschen, die die Philosophie weder irgendwelcher Zwecke wegen noch des Vergnügens wegen betreiben, sondern den bisweilen wilden Ritt über die karge Hochebene der philosophischen Abstraktion aus bloßer Freude am Denken antreten.

Eine Rückschau: Das Kolloquium zur Philosophie des Alters entpuppte sich, in seiner Gesamtheit, als ein Kaleidoskop der Blickwinkel. Obschon gleichsam überraschend, so doch im Grunde klar: Ein Blick ist immer ein Blick von irgendwo und dieses irgendwo ist im Falle des Alters ein Mannigfaltiges, denn man kann es nicht als ein absolutes betrachten – bekommt es stets nur als ein relatives zu Gesicht: relativ etwa zum Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, zum Tod, zur Gesellschaft, zum Wünschenswerten oder zur Zukunft. Wollte man das Alter auf der biografischen Karte seines Lebens einzeichnen und ihm hierfür einen Namen geben – es scheint nämlich, als hätte es keinen –, so böte es sich an, die Metapher des Tageslaufs zu bemühen, um festzustellen, dass es der späte Nachmittag ist, die Zeit gegen Abend hin, mit der wir es zu tun haben. An diesem Punkt nämlich wandelt sich die Perspektive auf das Leben von Grund auf. Was lange ein prospektives Leben war, so Wilhelm Schmid, nach vorne offen und der Zukunft zugewandt, wird immer deutlicher zu einem retrospektiven Leben, nach vorne enger werdend und folglich der Vergangenheit zugewandt. Waren Alter, Sterben und Tod in jüngeren Jahren keine Denkkategorien, so drängen sich die betreffenden Gedanken nun von selbst auf. Die körperlichen und seelischen Erfahrungen tauchen unser Leben, in diesem letzten Phasenübergang, unhintergehbar in ein noch unbekanntes Licht. Dieses unbekannte Licht haben die Protagonisten unseres Kolloquiums mit ihrer ganz eigenen Deutung versehen:

Den Auftakt machte Marcus Tullius Cicero, der in seinem Vortrag ›Cato der Ältere über das Alter‹ gegen die weithin geläufige Auffassung argumentiert, dass sich das Alter zu nichts mehr gebrauchen lässt, weil es ihm an Aktivität mangelt, den Körper schwächt, uns nahezu sämtlicher Lüste beraubt und dem Tode nahe ist. Die Alten, so Cicero, tun natürlich nicht, was die Jungen tun, aber sie tun etwas viel Wichtigeres und Besseres. Große Dinge vollbringt man nämlich nicht durch körperliche Kraft, Wendigkeit und Schnelligkeit, sondern durch Planung, Geltung und Entscheidung; daran pflegt man im Alter nicht nur nicht abzunehmen, sondern gar noch zuzunehmen. Die Lust wiederum, mag sein, dass man sie im Alter verliert; doch gerade dies ist der Gewinn, ist sie doch die Feindin der Vernunft. Sie blendet die Augen des Geistes und verträgt sich überhaupt nicht mit der Tugend. Und die Nähe des Todes? Ganz platonisch gewendet ist sie nichts, was zu achten wäre, denn der Tod löscht die Seele entweder ganz aus – was folgt, ist ewiger traumloser Schlaf – oder er führt sie an einen Ort, wo ihr ewiges Leben, mithin Glückseligkeit, beschieden ist.

In Senecas Deutung wiederum bot sich das Alter über die weiteste Strecke als ein abstrakter, in der je eigenen Zukunft liegender, Standpunkt dar, der uns aber dennoch, sobald wir ihn einnehmen, wie ein wirklicher, dazu nötig, vor uns selbst Rechenschaft abzulegen, Antwort zu geben auf die Frage, ob wir mit der uns vergönnten Zeit auch sorgsam umgehen.

Bei Arthur Schopenhauer zeigte es sich – im Ausgang einer paradiesischen Kindheit, einer desillusionierenden Jugend und eines vom Streben nach Schmerzlosigkeit durchdrungenen Erwachsenenalters – als eine schicksalhafte Begegnung mit dem Tod, verbunden mit abnehmender Lebenskraft und einem Abgrund der Vergessenheit, in den immer größere Stücke des Erlebten hinabstürzen. Wie die Gegenstände auf dem Ufer, so Schopenhauer, von welchem man zu Schiffe sich entfernt, immer kleiner, unkenntlicher und schwerer zu unterscheiden werden; so unsere vergangenen Jahre, mit ihren Erlebnissen und ihrem Tun. Bisweilen glauben wir, uns nach einem fernen Orte zurückzusehnen, während wir uns eigentlich nur nach der Zeit zurücksehnen, die wir dort verlebt haben, da wir jünger und frischer waren. So täuscht uns alsdann die Zeit unter der Maske des Raums. Reisen wir hin, so werden wir der Täuschung inne.

Ernst Blochs Deutung zielte darauf ab, das Alter als eine Zeit der letzten Wünsche zu begreifen. Wünschenswerter als je zuvor sind jetzt Geld, Ernte und Ruhe. Geld aus dem neurotischen Haltetrieb zusammengekrallter Hände heraus, denen das Mittel völlig zum Zweck wird, als auch aus der Lebensangst eines invaliden Wesens heraus; Ernte aus dem Bedürfnis heraus, das Undeutliche oder nicht deutlich Gemachte des Gewinns, dieses so scharf erlebten Stufenwechsels, zu überwinden; und schließlich Ruhe aus dem Verlangen heraus vom Leben erschöpft sein zu dürfen.

Jean Amery hingegen suchte das Alter vom Blick der Anderen aus zu begreifen. Es ist ein Etikett, das einem die Gesellschaft umhängt, mit weitreichenden Folgen: Es gibt nämlich im Leben eines jeden Menschen einen Punkt, an dem erkennt, dass ihm die Gesellschaft den Kredit seiner Zukunft nicht mehr bewilligt, dass sie nicht mehr gewillt ist, sich darauf einzulassen ihn als den zu sehen, der er sein könnte. An diesem Punkt findet er sich als ein Geschöpf ohne Potentialität. Niemand fragt ihn mehr: Was wirst du tun? Alle stellen Fest, nüchtern und unerschütterlich: Das hast du schon getan. Die Anderen, so muss er jetzt erfahren, haben Bilanz gezogen und ihm einen Saldo vorgelegt, der er ist. Der Mensch ist, was er gesellschaftlich vollbringt, und der von der Gesellschaft als ein Alter diagnostizierter, dessen Vollbrachtes schon gezählt und abgewogen wurde, ist verurteilt.

Simone de Boauvoir schlug in dieselbe Kerbe, obschon aus einer anderen Richtung kommend. Auch bei ihr ist es die Gesellschaft, die dem Alter seine Stellung gibt, doch die Konsequenzen sind deutlich radikaler: es ist nämlich eine Stellung außerhalb der Menschheit. Der wesentliche Grund für diese Entmenschlichung der Alten liegt darin, dass unser kapitalistisches System den Menschen selbst als Produktionsmittel betrachtet und dort, wo er ein solches Mittel nicht mehr zu sein vermag, erlischt sein Wert. Die Wirtschaft, so Beauvoir, beruht auf Profit, ihm ist praktisch die ganze Zivilisation untergeordnet: Für das Menschenmaterial interessiert man sich nur insofern, als es etwas einbringt. Danach wirft man es weg.

Norberto Bobbios weniger philosophische als vielmehr ganz persönliche Bilanz über das Alter beschrieb die Welt der Alten als im Wesentlichen eine Welt der Erinnerung. Man sagt: Am Ende bist du das, was du gedacht, geliebt, vollbracht hast, und er fügt hinzu: du bist das, was du erinnerst. Würde man ihn aber fragen, um welche Art von Alter es sich bei seinem eigenen handelt, so würde er sagen: ein melancholisches Alter, wobei Melancholie als das Bewusstsein um das Unerreichte und das nicht mehr Erreichbare zu verstehen ist. Dem entspricht das Bild des Lebens als einer Straße, auf der das Ziel immer weiter in die Ferne rückt, und wenn du glaubst, es erreicht zu haben, war es nicht das, was dir als das endgültige Ziel vorschwebte. Das Alter wird dann zu dem Moment, in dem du die volle Klarheit darüber gewinnst, dass der Weg nicht nur nicht vollendet ist, sondern dass dir auch keine Zeit mehr bleibt, ihn zu vollenden, und dass du darauf verzichten musst, die letzte Etappe noch zu erreichen.

Odo Marquard verlegte gewissermaßen Schopenhauers Bestimmung der Kindheit, als die Zeit des Sehens, nicht des Wollens und also Tuns, ins Alter: Wer nichts mehr will, schreibt er, gewinnt – kompensatorisch – die Fähigkeit viel zu sehen. Hierauf stützt sich seine Kernthese, der zufolge das Alter in besonderem Maße theoriefähig ist. Theorie ist nämlich der Inbegriff des Sehens, das, was man macht, wenn man nichts mehr macht. Und das Alter wiederum ist jener Lebensabschnitt, in dem – aus zunehmendem Mangel an Zukunft – immer weniger und schließlich gar nichts mehr zu machen ist. Allerdings: die Theoriefähigkeit – die Illusionsresistenz – des Alters ist nicht ungefährdet. Die Gefahr kommt in liebenswerter Gestalt daher, den Enkelkindern. Die Alten wollen an der Zukunft junger Menschen teilnehmen und mit ihnen noch einmal alles Tun vor sich haben. Deshalb kommt es so leicht zur generationsüberspringenden Kumpanei zwischen Großeltern und Enkeln. Den jüngeren Enkeln stecken sie süße Bonbons zu und den älteren süße Weltanschauungen, der Preis für die Wiederholung einer Zukunft, die unwiederbringlich verloren ist.

Moritz Schlick endlich, der Gründervater des berühmten Wiener Kreises, jenes philosophischen Zirkels am Beginn des 20. Jahrhunderts, dessen Mitglieder die Metaphysik auf den Misstaufen der Geschichte und die Philosophie, wie so viele vor ihnen, auf wissenschaftliche Beine stellen wollten, dessen Vortrag über den Sinn des Lebens den Schlusspunkt unseres Kolloquiums setzte, betrachtete das Alter vom Standpunkt des Lebenssinns aus. Ob es einen Sinn hat oder nicht, kommt darauf an, ob es sich den Geist der Jugend zu bewahren vermochte. Der Geist der Jugend: das ist, in philosophischer Bedeutung, der tätige Umgang mit der Welt in Abwesenheit der Zwecke. Das wahre Wesen der Jugend liegt nämlich nicht darin, dass sie Vorspiel und erste Phase des Lebens ist, sondern vielmehr darin, dass sie die Zeit des Spiels ist, d. h., die Zeit des schöpferischen Tätigseins aus bloßer Lust am Tun. Noch nicht gefangen im Netz der Zwecke, in welches sich die Erwachsenen, angetrieben von der Notwendigkeit des Broterwerbs, verstricken, ist das Handeln ein Spiel, ein selbstgenügsames Tun, dem sein Wert unabhängig vom Zweck zukommt. Daraus folgt aber, dass die Jugend in unserem philosophischen Sinne durchaus nicht auf die frühen Stadien des Lebens beschränkt bleiben muss, sonder überall dort anzutreffen ist, wo der Zustand des Menschen einen Gipfel erreicht hat, wo sein Handeln zum Spiel geworden, wo er ganz dem Augenblick und der Sache hingegeben ist. Das Alter also ist, wie das Leben insgesamt, vom Sinn dieses Lebens nicht abgeschnitten, doch es bedarf der Befreiung aus der Tyrannei der Zwecke. Die letzte Befreiung des Menschen überhaupt wäre erreicht, wenn er in all seinem Tun sich ganz dem Handeln selber hingeben könnte, immer von der Liebe zu seiner Tätigkeit beseelt. Dann würde nie der Zweck die Mittel heiligen und alles Leben wäre bis in seine letzten Verzweigungen wahrhaft sinnvoll. Leben hieße: das Fest des Daseins feiern. Und Freude wäre – auch im Alter – wo sonst nur Vergnügen ist, jene flache Lust, die das leere Angesicht der Sterblichen glättet und dem Dasein einen falschen Putz gibt.

19.11.2018: Das Wagnis Philosophie

Soeben kehre ich aus Wien zurück; noch in Gedanken bei den Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Studiengangs zu den Grundlagen der abendländischen Philosophie; diesem außerordentlichen Denkabenteuer; diesem wilden Ritt über die Hochebene der philosophischen Abstraktion.

Die Philosophie vermag es einen in ihren Bann zu ziehen, wenn man hartnäckig genug ist und das Wagnis eingeht, den festen Boden der Alltagsrealität zu verlassen. Sobald man sich nämlich aufmacht, das Selbstverständliche – und darum Unverstandene – aus seiner Selbstverständlichkeit herauszulösen,

lassen sich selbst die scheinbar einfachsten Fragen nur noch sehr schwer beantworten. Und mit der Praxis unseres Lebens haben diese Fragen nur noch wenig oder gar nichts mehr zu tun. Doch man darf sich nicht abschrecken lassen. Für diejenigen nämlich, die hinter die Kulissen blicken wollen, die sich nicht zufriedengeben mit dem oberflächlichen Getöse der Welt, das uns die Welt als trivial und selbstverständlich erscheinen lässt, gibt es keine andere Wahl.

Der Lohn der Mühe: das Antlitz der spröden Schönheit des philosophischen Nachdenkens und diese wunderbare Distanz zur Alltagsrealität, die einem ihr Gezeter für einen kurzen Augenblick vergessen macht und den Duft der Freiheit trägt.

13.11.2018: Die Philosophie als theoretische Disziplin

“Meiner Meinung nach […] ist alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesentlich ist, sich, was auch immer der nächste Gegenstand der Untersuchung sei, stets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. Hingegen praktisch zu werden, das Handeln zu leiten, den Charakter umzuschaffen sind alte Ansprüche, die sie bei gereifter Einsicht endlich aufgeben sollte. Denn hier, wo es den Wert oder Unwert des Daseins, wo es Heil oder Verdammnis gilt, geben nicht ihre toten Begriffe den Ausschlag, sondern das innerste Wesen des Menschen selbst, der Dämon, der ihn leitet und der nicht ihn, sondern den er selbst gewählt hat — wie Platon spricht, sein intelligibler Charakter — wie Kant sich ausdrückt. Die Tugend wird nicht gelehrt, so wenig wie der Genius: ja für sie ist der Begriff so unfruchtbar und nur als Werkzeug zu gebrauchen, wie er es für die Kunst ist. Wir würden daher ebenso töricht sein zu erwarten, daß unsere Moralsysteme und Ethiken Tugendhafte, Edle und Heilige, als daß unsere Ästhetiken Dichter, Bildner und Musiker erweckten.

Die Philosophie kann nirgends mehr tun als das Vorhandene deuten und erklären, das Wesen der Welt, welches in concreto, d. h. als Gefühl, jedem verständlich sich ausspricht, zur deutlichen, abstrakten Erkenntnis der Vernunft zu bringen, dieses aber in jeder möglichen Beziehung und von jedem Gesichtspunkt aus” (Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2015, S. 375 f.).

16.10.2018: Beginn des Studiums extramurale

Soeben bin ich aus Wien zurückgekehrt, wo an der Österreichischen Privatakademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung zum bereits sechsten Mal das Studium extramurale anhob. Dabei handelt es sich um ein insgesamt zehntägiges Studium der Grundlagen der Philosophie; konzipiert für jene Menschen, die eine fundierte Einführung in die philosophischen Wissenschaften erfahren wollen, ohne sich aber hierfür den Zwängen und Anforderungen eines Universitätsstudiums aussetzen zu müssen.

Nach einer ersten Begegnung mit den Kerndisziplinen der Philosophie – Logik, Erkenntnistheorie, Metaphysik und Ethik – und dem Versuch die Philosophie als die Wissenschaft von den allgemeinsten Wahrheiten und den letzten Gründen zu etablieren, haben wir zunächst eine zweitägige Zeitreise unternommen, die uns von der Philosophie der Vorsokratiker bis zur Philosophie des 20. Jahrhunderts führte.

Im Anschluss an diesen Überblick über die zweitausendsiebenhundertjährige Geschichte der Philosophie widmeten wir uns, an weiteren zwei Tagen, einem der wichtigsten Werkzeuge des philosophischen Denkens überhaupt: der Logik. Neben den Besonderheiten der allgemeinen Namen- und Satzlehre, die der logischen Präzisierung der Sprache und insofern der logischen Präzisierung des Denkens dient, interessierte uns im Zusammenhang mit der klassischen Logik vor allem das Vehikel des Arguments: Argumente sind sprachliche Repräsentanten der Inhalte bestimmter Denkvorgänge, nämlich der des Schließens. In einem Schluss wird von irgendwelchen Behauptungen auf irgendwelche anderen Behauptungen übergegangen, sodass die entscheidende Frage lautet: Inwiefern ist dieser Übergang gerechtfertigt oder besser gesagt folgerichtig? Auf die Argumentebene umgelegt: Wann ist ein Argument gültig? Ein Argument ist gültig genau dann, wenn die Konklusion des betreffenden Arguments logisch aus seinen Prämissen folgt. Die Konklusion des betreffenden Arguments folgt logisch aus seinen Prämissen genau dann, wenn es logisch unmöglich ist, dass alle Prämissen des betreffenden Arguments wahr und zugleich seine Konklusion falsch ist. Die große Stärke der Logik liegt nun darin, dass sie von allem Inhalt absehen kann. Die Folgerichtigkeit bzw. Gültigkeit von Argumenten hängt nämlich ausschließlich von der Form eines Arguments ab, nicht vom semantischen Gehalt (– vom Bedeutungsgehalt –) der darin vorkommenden Aussagen. Mit der Methode der Wahrheitstafel haben wir darüber hinaus ein aussagenlogisches Kalkül kennengelernt, das es uns erlaubt von jedem beliebigen, logisch gültigen Argument, das die Aussagenlogik zu behandeln vermag, zu zeigen, dass es logisch gültig ist.

Der letzte Tag des ersten Abschnitts hat uns in die Erkenntnistheorie geführt. Einer der wichtigsten Begriffe der Erkenntnistheorie ist der des Wissens und so haben wir uns über die weiteste Strecke mit der Frage beschäftigt, was wissen ist. Unsere Bemühungen hierüber Auskunft zu erhalten erstreckten sich entlang des Versuchs, dem Wesen des Wissens auf die Spur zu kommen; mithin eine Realdefinition des Wissensbegriffs vorzulegen, die allen Angriffsversuchen standhält. Dieser Definition nach weiß S, dass p genau dann, wenn S überzeugt ist, dass p, S gute Gründe hat überzeugt zu sein, dass p und p wahr ist. Eine Definition, die auf Platon zurückgeht und bis ins 20. Jahrhundert für befriedigend gehalten wurde. Bis der US-amerikanische Philosoph Edmund Gettier auf den Plan trat und zeigte, dass es Fälle gibt, in denen zwar alle Bedingungen für Wissen erfüllt sind, aber nichtsdestoweniger kein Wissen vorliegt.

17.09.2018: Kolloquium ›Wiener Kreis‹

Am vergangenen Wochenende, also vom 15.09-16.09.2018, ging das zweite Kolloquium der Academia Philosophia über die Bühne. Das Thema: Wiener Kreis.

Im Kolloquium ›Wiener Kreis‹ haben wir uns auf die Spuren jenes weltberühmten Philosophenzirkels begeben, der die Philosophie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auf drastische Weise zu erneuern suchte. Inmitten der Wirren der Zwischenkriegszeit etablierte sich in Wien, um Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Viktor Kraft, Ludwig Wittgenstein u. a. m., von 1924-1936 die philosophische Denkrichtung des logischen Empirismus. Die radikale Position, die sich dahinter verbirgt, zeigt sich vor allem in der Auffassung, dass sinnvolle wissenschaftliche Sätze, d. h. Sätze, die theoretisch gehaltvoll sind, ausschließlich solche sind, die auf sinnlich Wahrnehmbares zurückgeführt werden können, also Sätze der Erfahrungswissenschaften. Was nicht auf Erfahrung zurückgeführt werden kann, für das kann ein Sinn überhaupt nicht angegeben werden. Sämtliche Metaphysik wird daher von den Mitgliedern des Wiener Kreises, wenn auch mit unterschiedlicher Strenge, als unhaltbare Spekulation, als bloße Denkakrobatik mit Scheinsätzen, die nur so aussehen als wären sie sinnvolle Sätze, zurückgewiesen. Doch es ist nicht nur die Metaphysikfeindlichkeit und die sich daraus ergebende Überhöhung der Erfahrungswissenschaften, die den Wiener Kreis zu einer so polarisierenden Strömung, und, nebst hergesagt, auch zum Feindbild des aufkeimenden Austrofaschismus und Nationalsozialismus, machten, sondern vor allem, die damit verbundene, und von vielen als eine totale Zerstörung der Philosophie wahrgenommene, Neuordnung des philosophischen Denkens: Die Philosophie ist nämlich dieser Neuordnung nach, die in den sagenumwobenen Donnerstagssitzungen des Kreises ihre Durchführung fand, keine Wissenschaft, sie trägt nichts zum Wissen über die Welt bei, was daran liegt, dass nicht nur metaphysische Aussagen, sondern alle philosophischen Aussagen insgesamt, das vom Wiener Kreis genuin hervorgebrachte, und oben kurz angerissene, sogenannte Sinnkriterium nicht erfüllen. Die Aussagen der Philosophie sind selbst sämtlich ohne theoretischen Gehalt, bzw., in der Sprechweise des Wiener Kreises gesagt, sinnlos. Dementsprechend liegt die Aufgabe, oder anders gesagt, das eigenständige Feld der Philosophie ausschließlich darin, die wissenschaftliche Erkenntnis der Einzel- mithin Erfahrungswissenschaften auf ihre logische Struktur hin zu untersuchen. Das heißt zu untersuchen, wie ihre Begriffe und Aussagen untereinander logisch zusammenhängen, wie Begriffe in anderen eingeschlossen sind, wie Aussagen sich auseinander ableiten lassen und dergleichen mehr. Das ist die andere, die logische, Seite des logischen Empirismus. Philosophie besteht in nichts anderem als in der logischen Analyse der Sprache. Sie ist, um erneut einen Ausdruck des Wiener Kreises zu gebrauchen, Wissenschaftslogik. Im Ausgang der Bemühungen des Wiener Kreises kommt es einerseits, vor allem in der akademischen Philosophie des angloamerikanischen Raums und Großbritanniens, zum sogenannten linguistic turn, zu einer verstärkten Beschäftigung mit der Sprache; andererseits zum Auskristallisieren dessen, was wir heute ›Analytische Philosophie‹ nennen.

26.07.2018: Immanuel Kant – Buchneuerscheinung

Immanuel Kants Hauptwerk, die ›Kritik der reinen Vernunft‹, gehört nicht nur zu den großen Klassikern philosophischer Literatur, sondern ist ohne Zweifel auch eines der wirkmächtigsten in der Geschichte der Philosophie. Nichtsdestoweniger ist es schwer zugänglich und ohne fundierte philosophische Kenntnisse kaum zu verstehen. In dem hier vorliegenden Studienbuch habe ich daher den Versuch unternommen, die wesentlichen Stränge dieser so fundamentalen Weltdeutung, als einen Grundriss derselben, herauszuarbeiten und auf diese Weise in das intellektuelle Vermächtnis Kants einzuführen.

18.06.2018: Philosophie der Generationen

Jean-Jacques Rousseau, der große französische Philosoph und Aufklärer, war der Auffassung, die Jugend sei die Zeit, Weisheit zu lernen, das Alter hingegen die Zeit, sie auszuüben. Ein Ideal, das die Generationen auf schlechthin wundersame weise verbinden könnte. Doch in unserer betriebsamen Alltags- und Berufswelt kommen wir diesem Ideal nur selten nahe. Wie oft weist die Jugend, ungestüm und vor Kraft strotzend, allen Beistand der Alten zurück; und wie oft ist es nicht die Weisheit, welche die Alten treibt, sondern bloße Eitelkeit. In unserer Debatte über die Jugend und das Alter wollen wir dieser fragilen Beziehung der Generationen auf den Grund gehen. Was sind die Besonderheiten der Jugend und was die des Alters? Und wie lasen sich diese beiden – scheinbar unvergleichlichen – Lebensabschnitte gedeihlich zueinander in Beziehung setzen? Eine Betrachtung in drei Gedankensplittern.

Zu finden in der Rubrik ›Publikationen‹ und hier wiederum unter ›P‹ wie Philosophie der Generationen.

13.06.2018: Sommerakademie der Academia Philosophia

Die Sommerakademie 2018 der Academia Philosophia in Castefranco di Sopra, Toskana, Italien, ist Geschichte. Eine Geschichte, die vor allem von den Sommerakademikerinnen und Sommerakademikern erzählt wurde – mithin von den Freundinnen und Freunden der Academia Philosophia –, großartig ausgeschmückt und in bunten Farben gezeichnet, facettenreich und unvergesslich, und in deren Zentrum zwei außergewöhnliche und berühmte Philosophen standen: Immanuel Kant und Jean-Paul Sartre. Der eine der Begründer des transzendentalen Idealismus, der andere des Existenzialismus. Ein ungleiches Paar, obschon das Studium gezeigt hat, dass es nichtsdestoweniger eine gemeinsame Klammer gibt: die Kontingenz der Erfahrungswirklichkeit und der andauernde aber stets scheiternde Versuch des Menschen, sie zu überwinden.

Die Welt Immanuel Kants ist gleichsam eine Welt mit zwei Seiten: Auf der einen Seite ist sie Vorstellung, mithin Phänomenwelt: eine, den subjektiven Bedingungen der Anschauung nach, a priori in Raum und Zeit gegebene, durch apriorische Regeln des Verstandes aufgebaute und durch ebendiese Regeln gesetzmäßig geordnete, Welt objektiver Erfahrung, die wir gemeinhin ›Natur‹ nennen; deren radikale Kontingenz, entlang der transzendentalen Ideen der reinen Vernunft, als einem System von bloß gedachten, letzten Gegenständen, aufgehoben und uns auf diese Weise als ein stetes, in sich geschlossenes, Ganzes begreiflich wird. Auf der anderen Seite wiederum ist sie eine Welt der Dinge an sich; eine Welt transzendentaler Objekte, ohne deren Dasein nämlich weder Anschauungsvermögen noch Verstand noch Vernunft, mithin überhaupt kein Erkenntnisvermögen in uns, zur Ausübung erweckt werden würde. Denn wie sonst sollte dies geschehen, so Kant, wenn nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? Mithin: Ohne eine Welt der Dinge an sich, keine Welt für uns. Doch mit der Welt der Dinge an sich ist zugleich eine Hinterwelt eingeführt, die maximal transzendent, mithin unerkennbar, ist. Denn das, was in der Erfahrung unmittelbar vorliegt, ist immer schon etwas anderes, als das, was ihm vorhergeht; ist immer schon ein vom Subjekt gestaltetes, konstruiertes; immer schon ein Für-uns, niemals aber ein An-sich.

Auch Jean-Paul Sartres Welt ist gewissermaßen eine Zweiseitenwelt. Eine Welt des An-sich-sein und des Für-sich-sein. Während das An-sich-sein ist, was es ist, also mit sich selbst identisch und undurchdringlich, voll von sich selbst, gesättigt und bezugslos, und insgesamt dasjenige repräsentiert, was wir gemeinhin die kausale Welt physischer Einzeldinge nennen, ist das Für-sich-sein nicht, was es ist, verweist es stets auf ein anderes, als es selbst ist und ist gerade deshalb selbst nichts. Die Rede ist vom Bewusstsein. Bewusstsein ist nämlich immer Bewusstsein von etwas und ohne es ist es nichts. So ist das Sein des Bewusstseins, das Für-sich-sein, auch nur erborgt, denn es hängt am An-sich-sein als seinem unhintergehbaren Bezugspunkt. Alles Sein aber ist insgesamt kontingent, nicht notwendig, mithin überflüssig, ja letztlich bedeutungslos. Es ist, wie Sartre sagt, in nichts gegründet. Das trifft auf das Dasein der physischen Einzeldinge in gleicher Weise zu, wie auf das Dasein des Menschen. Wir sind, so könnte man sagen, ebenso überflüssig wie Steine, Bäume oder die ganze Heerschar aller Sterne im Universum. Doch dieser ins Bewusstsein durchklingende Tatbestand ist uns, im Unterschied zum bloß physischen Dasein, nicht gleichgültig, weshalb sich das Sein, in seiner menschlichen Ausprägung, unablässig zu gründen sucht. Aufruhend auf der Freiheit des Menschen, die sich in der Fähigkeit des Fragens offenbart und uns in die Lage versetzt uns von der physischen Welt loszureißen, mithin Stellung zu beziehen, sie vor uns zu bringen und durch den Akt der Nichtung – der dem Fragen innewohnt – eine je eigene Ordnung zu schaffen, sind wir, ontologisch gesehen, dazu genötigt, den Zustand zwischen Sein und Nichts, zwischen An-sich- und Für-sich-sein zu überwinden, um endlich auf sicherem Grund zu stehen. Das Vehikel zu diesem Grund aber ist der Andere. In dem wir uns nämlich, vermittelst der eigenen Freiheit, der Freiheit des Anderen zu bemächtigen und sie zu kontrollieren suchen, suchen wir uns auf diese Weise in ihm zu gründen. Doch erst im radikalen Scheitern dieser Gründung, mithin in der Unmöglichkeit des An-und-für-sich-seins, zeigt sich die ganze Tragik menschlicher Existenz als eines andauernden – letztlich von Angst begleiteten – ekstatischen Zustands, eines andauernden Außer-sich-seins. An diesem Punkt erhebt sich dann zu guter Letzt auch die Idee Gottes. Als Inbegriff des An-und-für-sich-seins ist Gott der ins jenseits projizierte Wunsch des Menschen nach Gründung. Mensch sein bedeutet für Sartre daher nichts anders als danach zu streben, Gott zu sein.

14.05.2018: Jean-Luc Picard – Philosophie der Zeit

Ein kleine Philosophie der Zeit des Herrn Jean-Luc Picard, seines Zeichens Oberbefehlshaber der Enterprise und einer der herausragendsten Captains der Sternenflotte des 24. Jahrhunderts:

„Jemand hat mir einmal gesagt, die Zeit würde uns, wie ein Raubtier, ein leben Lang verfolgen. Ich aber möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unsere Gefährtin ist, die uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wieder kommen.“

Einschränkend ist lediglich hinzuzufügen, dass der Genuss der Momente wohl nur für jene gelten kann, die dem Genuss prinzipiell zugänglich sind, denn es wird in einem Menschenleben, ohne Zweifel, auch Momente geben, die, obschon bisweilen von entscheidender Bedeutung, des Genusses unzugänglich sind.

16.04.2018: Sinnentleerte Entschuldigungen

Es vergeht kein Tag an dem sich nicht irgendjemand – zumeist medienwirksam öffentlich – entschuldigt. Politikerinnen und Politiker entschuldigen sich für ihr skandalöses Verhalten, Unternehmen entschuldigen sich für ihre Betrügereien, Prominente entschuldigen sich für dumme Aussagen. Aber auch weniger spektakulär inszenierte Entschuldigungen finden auf mannigfaltige weise statt: wir entschuldigen uns fürs Zuspät- oder Garnichtkommen, fürs nicht Zurückrufen, für Irrtümer, für Fehler, für die falsche Wortwahl, für eine andere Meinung und wer weis wofür nicht sonst noch alles. Wir sind eine Entschuldigungsgesellschaft!

Doch leider ist festzustellen, dass es dieser Gesellschaft zusehends an semantischem Gespür mangelt, was zur Folge hat, dass der Begriff der Entschuldigung – und im Übrigen nicht nur dieser – zu einer Sprachruine verkommt, zu einem ganz sinnentleerten, abgewrackten Stück Sprache. Das ist insofern dramatisch als dieser Begriff, an und für sich genommen, ein wertvolles, weil gewichtiges, Instrument einer jeden moralisch integren Gesellschaft darstellt. Vom Einzelnen – behutsam – richtig gebraucht, ist er nämlich Ausdruck von Einsicht, von Empathie und der Hoffnung auf Vergebung.

Worin liegt die Schwierigkeit? Nun: Erstens fehlen nicht selten der Adressat der Entschuldigung und bisweilen auch das Objekt derselben. Wer sich entschuldigt, der kann sich sinnvollerweise nur bei jemandem für etwas entschuldigen. Sich bei niemandem für nichts zu entschuldigen, ist sinnlos. Denn, was will denn mit einer Entschuldigung anderes erreicht sein, als sich zu entschulden? Eine Schuld aber ist in moralischer Hinsicht immer eine Schuld gegenüber jemandem im Hinblick auf etwas. Und zweitens findet sich gerade hier das eigentliche Moment der fortschreitenden Begriffserosion: Über weite Strecken nämlich entschuldet man sich – bei wem auch immer und für was auch immer – selbst. „Ich entschuldige mich!“ tönt es heroisch landauf landab. Doch wer so redet, der weiß nicht, was er sagt; mit fatalen Folgen. Wer sich nämlich etwas zuschulden kommen lässt und diese Schuld gleichsam in einem Akt der Selbstabsolution, also durch das ›Ich entschuldige mich!‹, aufhebt, der zerstört nicht nur den Sinngehalt des Begriffs der Entschuldigung, führt ihn sozusagen ad absurdum, sondern auch die moralische Integrität einer Gesellschaft.

Niemand kann sich selbst entschulden. Das ist das konzeptionelle Rückgrat dieses Begriffs und es verweist auf einen Gerichtshof, dem man in der betreffenden Angelegenheit nicht selbst vorsteht. Nur unter dieser Voraussetzung ist und bleibt die Entschuldigung eine sinnvolle moralische Institution. Entschulden kann einen immer nur der Andere. Und die adäquate Formel ist daher auch die der Bitte, denn erst der Zusammenklang eines so aufgefassten Begriffs der Entschuldigung mit der Bitte um eben dieselbe offenbart ihren eigentlichen moralischen Wert: Einsicht, Empathie und Hoffnung auf Vergebung.

23.03.2018: Neues aus der Academia Philosophia

Noch nie in der Geschichte der Academia Philosophia waren zu einem so frühen Zeitpunkt des Jahres nahezu alle Veranstaltungen bis auf den letzten Platz gefüllt. Lediglich für das 10-tägige Studium extramurale, in dem wir uns mit den Grundlagen der Philosophie, insbesondere mit ihren Kerndisziplinen, beschäftigen, sind noch Plätze frei. Details & Anmeldung